L’obtention du bonheur est l’un, si ce n’est le souhait, le plus partagé. Être heureux est le but, souvent avoué, de chacun d’entre nous.

Bien que peu de gens puissent en donner une définition, les façons d’atteindre ce fameux « Graal » sont toutes aussi multiples qu’elles sont plus ou moins efficaces.

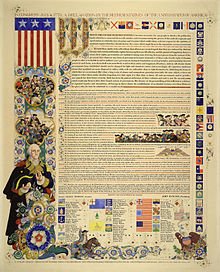

Cette recherche est tellement fondamentale dans la pensée moderne qu’elle figure dans des écrits fondateurs de la démocratie telle la déclaration d’indépendance des États Unis. « Tous hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ;

Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Ce texte exprime les valeurs des « Lumières » qui sont ou qui semblent être, les fondements des droits de l’homme et de la démocratie authentique, mais notre société qui s’en réclame, a vite fait de les oublier.

Le bonheur reste dans l’esprit de tous, l’ambition ultime. Pourtant, le bonheur pourrait nuire… à lui-même !

Les auteurs d’une récente étude, publiée dans « Perspectives on Psychological Science », et explorant les conséquences que peut avoir le bonheur, l’affirment : ce dernier ne devrait pas être considéré comme universellement et intrinsèquement bon.

En pratique, tous les types et degrés de bonheur n’apportent pas forcément les mêmes satisfactions. La recherche du bonheur ne devrait donc pas toujours être considérée comme prioritaire, ni même souhaitable, dans les cas où elle mène les gens à se sentir encore moins bien qu’avant.

June Gruber nous rappelle ainsi que la poursuite d’un but heureux peut se retourner contre soi. Ainsi, les gens qui recherchent le bonheur à tout prix et pour lui-même peuvent en définitive se sentir encore moins bien que lorsqu’ils ont commencé cette recherche.

L’explication se trouverait dans les attentes déçues : quand une personne ne se sent pas aussi heureuse qu’elle l’eût prévu ou attendu, c’est finalement l’effet inverse qui se produit sur le sentiment global et diffus de bonheur.

Enfin, un bonheur systématique peut être le signe d’un déficit en émotions négatives (tristesse, culpabilité, honte), ce qui paradoxalement, n’est pas aussi enviable que cela parait de prime abord.

avec Will Smith

Comme nous le voyons souvent dans la pratique de la relation d’aide, les émotions négatives sont des indicateurs utiles pour les relations affectives et sociales.

Par exemple, la culpabilité nous rappelle de nous comporter correctement envers d’autres personnes, la peur empêche de prendre des risques inutiles, etc. Aussi, les émotions négatives font tout autant que celles positives, parties d’une vie normale.Elles sont des messagers qui nous informent de situations bien réelles auxquelles il est utile de faire face.

Si nous tuons le messager, sous prétexte que celui-ci n’est pas agréable, avant qu’il ne délivre son message, nous ne pourrons pas réagir à la situation qui risque d’empirer.

Les auteurs de l’étude rappellent que depuis plusieurs années déjà, la psychologie a découvert le moteur principal du bonheur. Le vecteur le plus pertinent du sentiment de bonheur n’est ni l’argent ni la reconnaissance à travers le succès ou la célébrité. Ce sentiment est plus simplement lié à la capacité d’avoir et d’entretenir des relations sociales signifiantes.

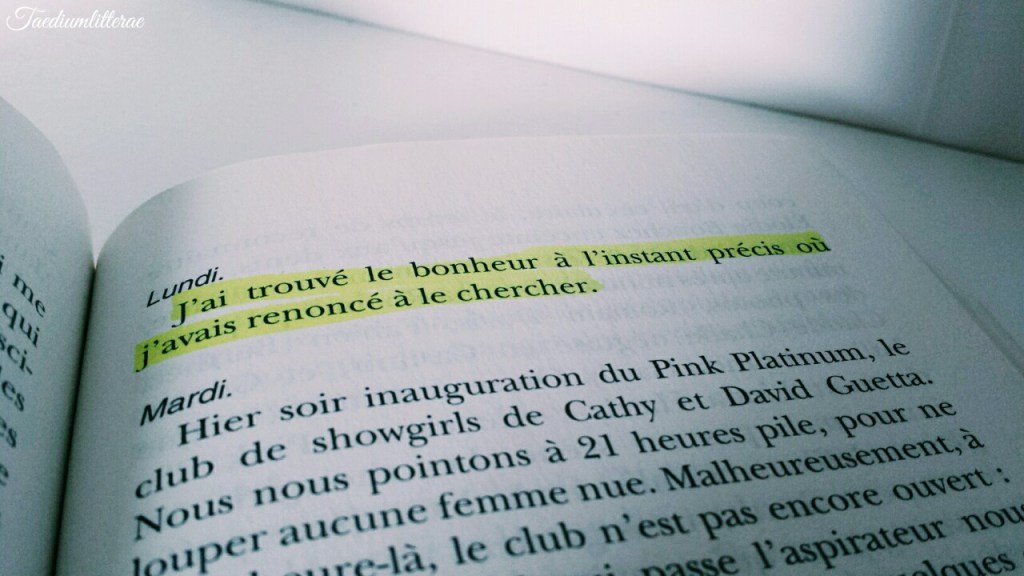

Ceci implique que la meilleure façon d’atteindre le bonheur semble avant tout d’arrêter de se soucier de l’atteindre ! Il est préférable de dépenser son énergie à nouer et améliorer les liens sociaux et affectifs qui représentent le véritable fond d’une vie heureuse, psychologiquement « équilibrée ».

Et si le bonheur se trouvait, mais ne se recherchait pas ?

La recherche du bonheur pour soi (c’est à dire égoïstement) se fait souvent, pour ne pas dire toujours au détriment des autres.

Revenons à notre déclaration d’indépendance des États unis. Elle pose comme préambule l’égalité de tous les hommes et leurs droits inaliénables, droit que les USA s’empressent de refuser aux noirs et aux Indiens afin de pourvoir au bonheur cupide d’une poignée de blancs.

Il en va de même « des lumières » qui resteront pour leurs champions des discussions de salon plus que des actes concrets.

Encore aujourd’hui, ne sommes-nous pas adultères à cette « Déclaration universelle des droits de l’homme » dans laquelle nous nous drapons lors des grand-messes républicaines ? Nous jetons aux orties dès que nous devons vendre à des pays totalitaires nos Airbus afin d’assurer prospérité et bonheur à la France ?

Est-ce que cela nous rend plus heureux ? Permettez-moi d’en douter. Alors qu’une étude montre que depuis plusieurs années la Norvège est le pays le plus prospère au monde, une autre étude la montre dans le peloton de tête des pays consommateurs d’antidépresseurs !

Pourtant, le niveau de vie, de confort, de richesse devrait au moins contribuer au bonheur ?

Je pense que cela dépend de ce que nous faisons de tout cela. J’ai eu l’occasion si souvent dans mon travail de voir des gens qui malgré toutes leurs possessions ne semblait jamais atteindre ce bonheur qu’ils convoitaient tant. Et d’autres, dépourvus de tout, qui affichaient en permanence leur joie de vivre et de partager.

La source de leur bonheur était qu’ils avaient compris qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir !

Là encore, les études démontrent comme nous l’avons vu que c’est dans l’interaction sociale que nous trouvons accomplissement, valorisation et bonheur. Pour dire cela autrement, c’est quand j’apporte à l’autre du bonheur que je me sens vraiment heureux.

Abordons maintenant ce principe dans un cadre plus spirituel.

La clé du bonheur, c’est : Aimez-vous les uns les autres !

Jean 15:12 : « C’est ici mon commandement :

Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».

On parle souvent des Dix Commandements, et en fait ce terme n’est pas juste. Pour les juifs, il s’agit des 10 Paroles de Dieu. Des paroles que Dieu a données pour une raison bien simple, si nous nous y plions, nous trouverons le bonheur !

Se pourrait-il alors que ce commandement ultime de Christ, de s’aimer les uns les autres, soit la clé du bonheur ? Qu’en effet il y ait plus de joie à donner qu’à recevoir.

Un jour, un jeune homme de notre assemblée m’a expliqué qu’il nous quittait parce ce qu’il avait le sentiment de ne plus rien recevoir parmi nous. Il reconnaissait avoir beaucoup reçu, ces dernières années, mais maintenant il devait aller plus loin s’il voulait continuer à recevoir. Ce qui semblait être pour lui une évidence m’a beaucoup attristé, car j’aime énormément ce jeune homme et je souffrais de le voir partir. Je me suis consolé en me persuadant que si je ne pouvais plus rien lui apporter, en effet il valait mieux qu’il aille ailleurs.

Cependant, après quelques jours de réflexion, je me suis posé la question différemment. Est-il logique de quitter une assemblée sous prétexte qu’elle ne nous apporte plus suffisamment (à notre gout) ? Ne serait-il pas plus logique de se poser la question de rechercher ce que je peux apporter à l’assemblée ?

La question mérite d’être posée. Sommes-nous appelés à recevoir toute notre vie et à devenir des consommateurs des dispensations de Dieu ? Si nous sommes en permanence dans une démarche de consommation, nous passons forcement à côté du plan de Dieu qui est pour nous de devenir des collaborateurs de son Royaume. En effet, Dieu n’attend-il pas de nous que nous lui rendions un culte ? Que nous nous détournions de nos idoles (la plus grande de tout étant notre ego) pour le servir lui le Dieu vivant !

On comprend alors ces versets qui nous encouragent à subir des injustices plutôt que d’être un mauvais témoignage. La bible nous invite à nous réjouir d’être battus pour l’évangile et même à donner notre vie pour le Royaume de Dieu et de considérer cela comme un honneur. Paul va jusqu’à considérer que notre mort nous serait un avantage !

Mais tout cela nous demande une maturité que nous ne voyons, hélas, que très peu dans l’église aujourd’hui, particulièrement en occident.

Il nous faut alors grandir !

L’apôtre Jean nous parle de cette évolution dans son épître : 1 John 2:12-13 : « Je vous écris, petits enfants… jeunes gens… pères ».

Il est dans la logique de l’être humain de parcourir les étapes de sa vie aussi bien physiques, affectives que spirituelles. Quand ce parcours ne se fait pas, on parle alors en psychiatrie de déficience !

L’apôtre Paul lui aussi nous parle de cette nécessité de grandir spirituellement et d’atteindre une maturité en adéquation avec ce que nous avons reçu. Il est surpris de la lenteur de l’évolution spirituelle des gens, quand ce n’est de leur régression. Hébreux 5:11-12 : « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide ».

Il donne une explication sans détour de la raison de cette lenteur à grandir dans sa première lettre aux Corinthiens 3:2 : « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels ».

Après des années de conversion, les gens à qui s’adresse l’apôtre en sont encore au lait ! Réfléchissons à ce qu’implique ce manque de croissance spirituelle en prenant exemple sur l’évolution naturelle de l’être humain.

Être au lait signifie être un nourrisson, dont l’ego par nature est démesuré. Il est en droit d’attendre du monde extérieur toute l’attention qui lui est due et n’a pas conscience du monde qui l’entoure.

Puis en grandissant, il apprend, par exemple quand on le laisse pleurer dans son lit ou que le ne répond pas à ses caprices, qu’il n’est plus le centre de ce monde dont il prend conscience. Plus tard, dans un processus de socialisation, il réalise que l’autre aussi a des besoins légitimes. Il doit alors apprendre à faire face à ses propres frustrations vis-à-vis de l’autre. Ces frustrations, qui sont un élément primordial de ses apprentissages, il devra les gérer tout au long de sa vie. C’est ça devenir adulte.

Spirituellement, il en va de même. Un chrétien qui reste au lait pense que le monde (ou l’église) tourne autour de lui et de ses besoins. Si cela peut se concevoir un certain temps, il ne peut en être ainsi à vie ! Le nouveau converti va devoir prendre de plus en plus d’autonomie afin que l’église puisse prendre soin de ceux qui arrivent, il va aussi arriver un temps où l’église va devoir compter sur lui pour aider à son fonctionnement. Et un jour ce sera à lui de devenir parent.

Quand je suis devenu papa, cela a été l’un des plus beaux jours de ma vie. Cela le deviendra pour chacun qui se détournera de sa quête du bonheur pour devenir un objet de bénédiction pour les autres.

Mikaël REALE